culturall.kultur

Ausstellungen / Museum

Staatlische Museen zu Berlin

Berlin, Genthiner Straße 38

- Ausstellungseröffnung: Kulturforum JETZT!

- Ausstellungseröffnung: Schere–Stil–Papier. Lettegrafik x Johanna Beckmann

- Ausstellungseröffnung: Gallery Looks. Modeinszenierungen in der Gemäldegalerie

- Ausstellungseröffnung: Toyin Ojih Odutola. U22 – Adijatu Straße

- Ausstellungseröffnung: Zurück in Berlin

- Möglichkeiten einer Insel

- Saâdane Afif: Five Preludes

- Tausend Pinsel, ein Stil! Das Haus Kano und Malerei als Familiengeschäft

- Das alles bin ich! Die Schenkung Christoph Müller III

- Christian Marclay. The Clock

- Alles unter dem Himmel. Harmonie in der Familie und im Staat

- An das wir uns festhalten

- Sich verwandt machen

- Hommage an Vittore Carpaccio

- Heimsuchung: 40 Jahre KGM am Kulturforum

- Annika Kahrs - OFF SCORE

- Die Pazzi-Verschwörung

- The Scharf Collection

- Max Ernst bis Dorothea Tanning. Netzwerke des Surrealismus

- Flucht

- Wen Zhengming & Co.

- Petrit Halilaj - An Opera Out of Time

- Newton, Riviera & Dialogues. Collection Fotografis x Helmut Newton

- Delcy Morelos. Madre

- Grundstein Antike. Berlins erstes Museum

- Rico Puhlmann. Fashion Photography 50s–90s

- Zeitreise ins alte Tiergartenviertel

- Die Ziguangge: Halle des Purpurglanzes

- Ausstellungseröffnung: Fokus Schinkel. Ein Blick auf Leben und Werk

- Ausstellungseröffnung: Haus Lemke - Die Möbel von Mies van der Rohe und Lilly Reich

- Berliner Skulpturenfund

- Geschichte(n) Tansanias

- Das Taufbecken von Siena

- Museum in Bewegung. Eine Sammlung für das 21. Jahrhundert

- Achtung: Design!

- Forum Hamburger Bahnhof

- Nationalgalerie. Eine Sammlung für das 21. Jahrhundert

- Unendliche Ausstellung

- Die Prinzessinnen sind zurück!

- Schlüssel zur christlichen Kunst

- Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin

- Das Museum Berggruen zu Gast in der Sammlung Scharf-Gerstenberg

- Sammlungspräsentation: Die Kunst des 19. Jahrhunderts

- Schätze aus dem Rhein. Der Barbarenschatz von Neupotz

- Klartext. Zur Geschichte des Bode-Museums

- Online-Angebote der Staatlichen Museen zu Berlin

- Ideal und Form.

- SMB-digital

- Museumsshops der Staatlichen Museen Berlin

- Museum and the City: Der Blog der Staatlichen Museen zu Berlin

- Die Sammlungen. The Collections. Les Collections

- Zurück! Steinzeit. Bronzezeit. Eisenzeit

- Altes Ägypten

- Pergamonmuseum. Das Panorama

- Kulturkontakte. Leben in Europa

- alle Museen im Überblick

Ausstellungen / Museum

Haus der Kunst München

München, Prinzregentenstr. 1

- TUNE Installation. Beni Brachtel. ATTACK DECAY SUSTAIN

- Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energía

- Cyprien Gaillard. Wassermusik

- Archives in Residence: KEKS

- Ei Arakawa-Nash. Mega Please Draw Freely

- Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968

- Koo Jeong A. Haus der Magnet

- Gülbin Ünlü. Nostralgia

- Ausstellung der Ausstellungen

- Online-Shop: Ausstellungskataloge & Editionen

- Ausstellungen und Veranstaltungen im Haus der Kunst

Ausstellungen / Museum

Naturhistorisches Museum Bern

Bern, Bernastrasse 15

- Naturlabor - Ausstellung, Arena, Atelier

- Wunderkammer - Die Schausammlung

- Auf eigene Faust - Entdeckungsreise für Familien und Kinder

- 5 Sterne - Sensationeller Fossilienfund aus dem Jura

- Barry - Der legendäre Bernhardinerhund

- Riesenkristalle - der Schatz vom Planggenstock

- Schweizer Museum für Wild und Jagd

- Käfer & Co. - Die bunte Welt der wirbellosen Tiere

- Tiere der Schweiz - Auerhahn, Steinbock & Co.

- Tiere des Nordens - Walross, Grizzly & Co.

- Die grosse Knochenschau - Im Bauch des Wals

- Flossen-Füsse-Flügel - Der Werdegang der Wirbeltiere

- Picas Nest - Wald-Erlebnisraum für die ganze Familie

- Steine der Erde - Meteoriten, Diamanten & Co.

- Tiere Afrikas

- Vom Sofa direkt in die Sammlung

- Ausstellung zu Erdwissenschaften mit den Fachgebieten Mineralogie und Paläontologie

Ausstellungen / Museum

Musei Vaticani

Città del Vaticano, Viale Vaticano

- Stanze di Raffaello

- Museo Pio Cristiano

- Museo Etnologico Anima Mundi

- Braccio Nuovo

- Cappella Niccolina

- Collezione d’Arte Contemporanea

- Galleria Lapidaria

- Lapidario Ebraico

- Museo Chiaramonti

- Museo Cristiano

- Museo Gregoriano Egizio

- Museo Gregoriano Etrusco

- Museo Gregoriano Profano

- Museo Pio Clementino

- Museo Profano

- Sala delle Nozze Aldobrandine

- Sala dell’Immacolata

- Ricche collezioni di arte, archeologia ed etno-antropologia create dai Pontefici nel corso dei secoli.

Ausstellungen

| Ausstellungseröffnung

Ausstellungen

| Ausstellung

Peter Fischli: Wir Ungestalten

Robert Walser-Zentrum

Vernissage im Rahmen des Berner Galerienwochenendes am 17. und am 18. Januar 2026, jeweils 11–17 Uhr. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 13–17 Uhr, und auf Anfrage 17. Januar bis 23. Dezember 2026 Peter Fischlis Vorliebe für Robert Walser überrascht nicht: Beide verbinden ein eigensinniger Humor und eine Kunst des Schauens, die im Alltäglichen und Unscheinbaren Bedeutung entdeckt. In Wir Ungestalten führt Fischli diesen Ansatz fort. Das ›Ungestalte‹ steht hier nicht für Mangel, sondern für offene, vorläufige Formen, die sich jeder endgültigen Deutung entziehen. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen Skulptur und Spur, Beobachtung und Erfindung, Witz und Melancholie – entstanden im Moment des Entdeckens, im Staunen über das beinahe Übersehene. So entsteht ein poetisches Archiv flüchtiger Spuren: traumwandlerische Bilder von schaumgeborenen Skulpturen, die nachts an Parkbänken oder Türgriffen auftauchen. Diese minimal-invasiven Eingriffe verwandeln den öffentlichen Raum in ein Spielfeld verschmitzten Vandalismus. Gemeinsam mit dem Robert Walser-Zentrum hat Fischli über zwanzig Arbeiten platziert – nicht nur in Büros, sondern auch im sonst unzugänglichen Archiv.

Ausstellungen

| Ausstellung

Gallery Looks. Modeinszenierungen in der Gemäldegalerie

Staatliche Museen zu Berlin

Im Spannungsfeld zwischen Kunst und Couture beleuchtet die Ausstellung „Gallery Looks“ die Begegnung der Alten Meister mit der Mode der Gegenwart – in Entwurf, Fotografie, Film und Haute Couture. Sie vereint unterschiedliche künstlerische Ansätze und zeigt, wie sich Stoffe, Schnitte, Farben und Geschichten in den verschiedenen Medien spiegeln und zu lebendigen Erzählungen verweben. Shooting zwischen Stil und Stoff Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Berliner Salons im Februar 2025 präsentierten 55 Designer*innen in der Gemäldegalerie aktuelles deutsches Modedesign zwischen Werken der Alten Meister. Unmittelbar vor der Eröffnung setzte der Fotograf Ralph Mecke ausgewählte Entwürfe in den Sälen der Gemäldegalerie in Szene, die von Modellen präsentiert wurden. Begleitend dazu schuf Florian Azar ein atmosphärisches Video, das das Shooting in poetische, bewegte Bilder übersetzt. Film und Fotografien werden in der Ausstellung gezeigt und verdeutlichen eindrucksvoll die enge Verbindung von Mode und Kunst. Kunst trifft Couture Im Sommer 2025 diente die Gemäldegalerie Jonathan Anderson, dem neuen Kreativdirektor von DIOR, als Inspirationsquelle für seine Summer Show 2026: Für seine Präsentation vor dem Hôtel des Invalides ließ er eine Kulisse errichten, die den Sälen der Gemäldegalerie detailgetreu nachempfunden war – eine Hommage an einen Ort, den er als einen der schönsten Museumsräume der Welt beschreibt. Zwei originale Gemälde von Jean Siméon Chardin (1699–1779) ergänzten das Setting. In der Ausstellung „Gallery Looks“ sind neben einem der Berliner Gemälde von Chardin auch Videoaufnahmen der Show zu sehen, die das Zusammenspiel historischer und zeitgenössischer Elemente in Andersons Entwürfen auf eindrucksvolle Weise sichtbar machen. Malerei und Mode – Spiegel der Zeit Neben Filmen und Fotografien präsentiert die Ausstellung auch Entwürfe ausgewählter Designer*innen im Dialog mit hochkarätigen Gemälden. Diese Begegnung offenbart überraschende Parallelen in der Auseinandersetzung mit Aspekten wie Ausdruck, Schönheit, Identität und gesellschaftlichen Rollen. Für die Ausstellung entwickelten die Designer*innen Anne Bernecker, Plaid-à-Porter / Estelle Adeline Trasoglu, Karen Jessen und Alexander Gigl neue Arbeiten oder stellten Entwürfe zur Verfügung, die mit den gezeigten Gemälden interagieren. Auf diese Weise werden die engen Verbindungen zwischen künstlerischer Tradition und aktuellem Design sichtbar. Mode wird zum Medium der Wiederaneignung und Transformation, kunsthistorische Motive werden in die Gegenwart überführt und dabei neue Perspektiven eröffnet. Die Ausstellung wird kuratiert von Katja Kleinert. Modekonzept: Christiane Arp Eine Sonderausstellung der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin (Bild: „Gallery Looks. Modeinszenierungen in der Gemäldegalerie“: Fotoshooting anlässlich des BERLINER SALONS in der Gemäldegalerie 2025, Entwurf Alexander Gigl, mit Gemälde von Anton van Dyck Foto: Ralph Mecke)

Ausstellungen

| Ausstellung

Möglichkeiten einer Insel

Staatliche Museen zu Berlin

Die Welt ist unruhig, und sie ist schwierig. Wie gut, dass es Inseln gibt! Draußen, im Freien, oder inwendig imaginierte, die man überall finden kann, ob nun zu Hause oder an anderen Orten. Kunstsammlungen, insbesondere private, sind Inseln der besonderen Art. Ohne Rechtfertigungsdruck sind sie allein den frei gewählten Kriterien des Sammlers unterworfen. Mithin bieten sie einen Rückzugsort, der fernab der Welt ein eigenes Denken in Bildern ermöglicht. Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Dieter und Hilde Scharf beschäftigen sich die „Möglichkeiten einer Insel“ mit der Sammlerleidenschaft des Ehepaares und seiner Tochter Julietta Scharf. Erstmals werden im größeren Umfang diejenigen Werke gezeigt, die nicht zum Bestand der seit 2008 als Dauerleihgabe an die Nationalgalerie in einem eigenen Haus gezeigten Sammlung Scharf-Gerstenberg gehören. Ausgehend von der berühmten Sammlung seines Großvaters Otto Gerstenberg (1848–1935), hatte Dieter Scharf 2001 eine Stiftung gegründet, aus deren Fundus er für die „Sammlung Scharf-Gerstenberg“ ein Konvolut von rund 350 Werken auswählte. Inhaltlicher Schwerpunkt seiner Sammlertätigkeit war der Surrealismus, doch werden auch seine Vorläufer und Nachfolger mit in den Blick genommen. In den Sammlungsräumen wird auf zwei Etagen ein weites Panorama der fantastischen Kunst geboten, angefangen mit den Werken von Goya, Piranesi oder Redon bis hin zur Art brut von Jean Dubuffet. Mehr als Surrealismus Thematisch gehen die „Möglichkeiten einer Insel“ über den erweiterten Surrealismus-Begriff der Sammlung Scharf-Gerstenberg hinaus. Zwei Bodenarbeiten der Schweizer Künstlerin Kavata Mbiti bilden hierfür einen kontrastreichen Ausgangspunkt: die titelgebende Plastik aus weißem Acrystal „Möglichkeiten einer Insel I“ und die dreiteilige schwarze Holzskulptur „Kiel“. Während Erstere an die biomorphen Formfantasien eines Hans Arp oder Hans Bellmers erinnert und eine sich selbst generierende, semiabstrakte Wesenheit zu verkörpern scheint, lässt Letztere an gefährlich kreisende Haifische denken, deren Rückenflossen drohend aus dem Wasser ragen. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch – die Ausstellung bietet hierfür einen ganzen Archipel möglicher Themen-Inseln. In 12 Kapiteln geht es um Möglichkeiten, den Bedrohungen und Zumutungen des Alltags mit den Mitteln der Kunst zu begegnen: durch einen Rückzug in die Idylle, ins Private oder in eine andere Zeit, durch Zusammenstellungen eigener Bilderwelten, durch gespinsthafte Systeme, Flucht in Fantastik oder einen ironischen Umgang mit dem, was wir am meisten fürchten – den Tod. Gezeigt werden rund 150 Gemälde und Aquarelle, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen oder Objekte von berühmten Künstlern wie Alfred Sisley, Auguste Renoir, Egon Schiele, Max Beckmann und Hannah Höch, aber auch von bisweilen weniger bekannten Schöpfern der fantastischen Kunst wie Alfred Kubin, Léon Spilliaert oder Unica Zürn. Einen weiteren Einblick in die Sammlungen der Familie Scharf gibt vom 24. Oktober 2025 bis 15. Februar 2026 die Alte Nationalgalerie. Auch hier wird ein weiter Bogen von Goya bis zur zeitgenössischen Kunst geschlagen. Doch während Dieter Scharf, wie später seine Tochter Julietta, den Surrealismus in das Zentrum seiner Sammlertätigkeit stellte, legte sein Bruder Walther Scharf, und in der Nachfolge dessen Sohn René, den Schwerpunkt von „The Scharf Collection“ auf den Impressionismus und die klassische Moderne. Eine Sonderausstellung der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin (Bild: Grafik unter Verwendung von: Alfred Sisley, Sommersonne (Frau mit Sonnenschirm), Detail, 1883 und James Ensor, Die Todsünden, vom Tode beherrscht, Detail, 1904 © Grafik: Peter Dorén; Fotos: Sammlung Julietta Scharf / Sammlung Scharf-Gerstenberg, Dietmar Katz)

Ausstellungen

| Ausstellung

Kulturforum JETZT!

Staatliche Museen zu Berlin

Die Ausstellung präsentiert zehn Positionen von Architekturstudierenden der Universität der Künste Berlin mit Neuinterpretationen von bislang nicht gestalteten Zwischenräumen des Kulturforums. Die Projekte zeigen, wie architektonische und landschaftliche Interventionen das Areal zu einem zusammenhängenden, lebendigen Stadtraum verbinden können. Der Ort Das Kulturforum ist ein einzigartiger Kulturstandort mitten in Berlin. Während der Teilung Berlins als „Museumsinsel“ West-Berlins als fließende Landschaft im Sinne von Hans Scharoun errichtet, zeigt es sich heute als Ensemble starker Solitäre in einem wenig belebten Stadtraum. Gerade diese Zwischenräume bergen ein großes, bisher kaum ausgeschöpftes Potenzial: als verbindende Elemente, als Möglichkeitsräume für städtisches Leben, als Orte des Verweilens und der Begegnung. Zugleich trifft an diesem Ort eine seltene Dichte und Vielfalt kultureller Einrichtungen aufeinander, Museen, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen und ein Konzerthaus von internationalem Rang. Die Gebäude selbst sind Ausdruck dieses Reichtums, entworfen von prägenden Architekten wie Hans Scharoun, Ludwig Mies van der Rohe, Rolf Gutbrod und Hilmer & Sattler, neuerdings ergänzt durch das entstehende „berlin modern“ nach Plänen von Herzog & de Meuron. Das Spektrum von Bildender Kunst über Literatur und Musik bis zu Mode, Design und Architektur verdichtet sich zu einem kulturellen Feld, wie es weltweit nur an wenigen Orten in vergleichbarer Weise zu finden ist. Entwicklung und Zukunft des Kulturforums Das Berliner Kulturforum soll auch in Zukunft ein Ort der Ideen sein, ein Raum, in dem urbanes Zusammenleben, Wohnen und Gestalten in den Zwischenräumen denk- und erlebbar wird. Für die Studierenden der Universität der Künste Berlin ist das Kulturforum inspirierende Stadtgeschichte, um Visionen von Zusammenleben und Urbanität zu entwerfen. Die Masterstudios von Prof. Bettina Götz und von atelier le balto haben im Sommersemester 2025 den städtebaulichen und landschaftlichen Kontext untersucht und Perspektiven für ein neues Zusammenspiel der Solitäre erarbeitet. Die daraus entstandenen Visionen eröffnen Blickrichtungen auf mögliche Zukünfte des Kulturforums und veranschaulichen, wie vielfältig dieser Ort weitergedacht werden kann. Die Ausstellung versteht sich als Impuls: Sie lädt dazu ein, die offenen Fragen, Potenziale und Herausforderungen des Kulturforums zu reflektieren und gemeinsam darüber nachzudenken, wie sich dieser besondere Ort weiterentwickeln könnte. Kuratorisches Team Die Ausstellung wird von den Studierenden der UdK kuratiert: Finn Brunsch, Sophie Daum, Lara Grefer, Anna Jung, Yeeun Kang, Woohee Kim, Lea Krüger, Joss Pablo Pionschek, Nathan Reichenthal, Paula Riebel, Lukas Paul Ruhe, Jakob Stadtmüller, Marwin Seeber, Augusta Verbiesen, Elisabeth Weinbacher, Carl Wolff Eine Sonderpräsentation von zehn Positionen zur Aktivierung des Kulturforums aus dem Studio von Prof. Bettina Götz & atelier le balto, Universität der Künste Berlin in Kooperation mit der Kunstbibliothek und dem Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin (Bild: Woohee Kim, Yeeun Kang, The Boundary © Woohee Kim, Yeeun Kang)

Ausstellungen

| Ausstellung

Schere–Stil–Papier. Lettegrafik x Johanna Beckmann

Staatliche Museen zu Berlin

Wie viel Designpotential steckt in der Technik des Scherenschnitts? Wo kann Grafik entstehen, wenn Schere und Papier zusammentreffen? Die Ausstellung „Schere–Stil–Papier“ zeigt, wie Studierende am Lette Verein Berlin heute gestalterisch auf historische Scherenschnitte von Johanna Beckmann (1868–1941) aus der Museumssammlung der Kunstbibliothek reagieren. Die Werke machen die große Bandbreite grafischer Medien und Techniken sichtbar: von Plakaten im Siebdruck, Cyanotypien, Typografie-, Illustrations- und Digitalarbeiten bis zu Buch- und Bewegtbild-Projekten – alle im Ausbildungsgang Grafikdesign entstanden. Vor 150 Jahren wurde die Grafikdesign-Abteilung am Lette Verein gegründet – damals eine der wenigen Schulen, an denen sich Frauen in gestalterischen Berufen ausbilden konnten. Etwa zur gleichen Zeit studierte Johanna Beckmann hier sowie an der Unterrichtsanstalt der Berliner Kunstgewerbeschule, aus der später die heutige Kunstbibliothek hervorging. Beckmann wurde als Scherenschnittkünstlerin, Porzellanmalerin und Autorin bekannt. Ihre Kunst ist geprägt von klaren Formen, starken Kontrasten und viel Raum für Fantasie. Die Werke, ab 1895 international ausgestellt, leben stark von der Inspirationskraft und Magie der Natur – ein Thema, das auch in der Ausstellung „Schere–Stil–Papier“ Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Ein Kooperationsprojekt der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin mit dem Lette Verein Berlin (Bild: Paula Teichmann, Four Futures 2050, Buchcover, 2023 © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek)

Ausstellungen

| Ausstellung

Das alles bin ich! Die Schenkung Christoph Müller III

Staatliche Museen zu Berlin

Die Ausstellung „Das alles bin ich“ präsentiert die großzügige Schenkung von rund 200 Werken des Kunstsammlers Christoph Müller an das Kupferstichkabinett. Die Werke auf Papier – Zeichnungen, Druckgraphiken und Aquarelle – zeigen nicht nur ein breites Panorama an Bildthemen durch fünf Jahrhunderte auf, sondern spiegeln vor allem die persönlichen Interessen und Prägungen des Sammlers wider. In vier aufeinanderfolgenden Präsentationen wird jeweils eine Facette der Sammlung beleuchtet. Die Präsentation ab 2. Dezember 2025 konzentriert sich aufs Reisen und Zuhause sein. Porträts und Pflanzenstudien, Hafen- und Historienbilder, Landschaften und Genreszenen – diese Ausstellung zeigt das ganze Spektrum einer außergewöhnlichen Sammlung. Mit Werken von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart entfaltet sich ein faszinierender Querschnitt durch die europäische Kunstgeschichte. Die ausgestellten Arbeiten auf Papier stammen aus Deutschland, Italien, den Niederlanden und Frankreich – sie erzählen vom Menschen und der Natur, von Geschichte und Alltäglichem, von Glaube, Gefühl und Gestaltungskraft. Zu sehen sind Figuren- und Aktdarstellungen, Seestücke, Naturstudien, Tiere, Wälder und anderes mehr. Ein Teil der großzügigen Schenkung wird der Öffentlichkeit vom 20. Mai 2025 bis 14. Juni 2026 in vier wechselnden Ausstellungen im Kabinett in der Gemäldegalerie präsentiert. Die erste Präsentation „Welt aus Worten und Bildern“ vom 20. Mai bis 24. August 2025 nahm Bezug auf Müllers Tätigkeiten als Verleger und Kritiker sowie auf seine Leidenschaft für Kunst und das Sammeln. „Begegnungen“ widmete sich vom 26. August bis 30. November 2025 der Darstellung von Menschen und ihren Beziehungen. Ab dem 2. Dezember 2025 ist eine Auswahl der schönsten Landschaftsdarstellungen zu sehen. Vom Reisen und Zuhause sein 02.12.2025 – 08.03.2026 In der Kunst begegnen wir dem Reisen und Zuhause sein in atmosphärischen Landschaften, stimmungsvollen Seestücken und eindrücklichen Stadtansichten. Dieses Kapitel versammelt Werke, die vom Unterwegssein und vom Ankommen erzählen, von der Vertrautheit mit einem Ort und dem Träumen von der Ferne. Sie zeigen Wege und Horizonte, Häfen und Häuser, Küstenlinien und Stadtkulissen – Orte, an denen Menschen leben, innehalten oder weiterziehen. Für Christoph Müller waren Berlin und die Ostsee – besonders Sassnitz auf der Insel Rügen – wichtige Lebensorte, die sich in den Werken seiner Sammlung widerspiegeln. Weitere Präsentation Blatt- und Lebenswerk 10.03. – 14.06.2026 Vergangene Präsentationen Welt aus Worten und Bildern 20.05. – 24.08.2025 Begegnungen 26.08. – 30.11.2025 Über den Sammler Christoph Müller Christoph Müller (1938–2024) war ein deutscher Verleger, Theater- und Kunstkritiker, Kunstsammler und Mäzen, der öffentliche Museen schon zu Lebzeiten mit großzügigen Schenkungen bedachte. Als Chefredakteur und Mitherausgeber des Schwäbischen Tagblatts prägte er von 1969 bis 2004 die deutsche Medienlandschaft. Seine Leidenschaft für die Kunst spiegelt sich in einer beeindruckenden Sammlung wider, die Werke aus unterschiedlichen Epochen und Regionen umfasst. Er sammelte vielfältig, individuell geleitet von persönlichen Vorlieben, aber auch von fundierter Kennerschaft. Ein besonderes Interesse galt der niederländischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. Bereits 2007 schenkte er dem Kupferstichkabinett eine bedeutende Sammlung von 370 niederländischen und flämischen Zeichnungen und graphischen Blättern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Mit der Schenkung, die in diesem Jahr realisiert werden soll, wird der Bestand des Kupferstichkabinetts in allen Sammlungsbereichen nachhaltig ergänzt und bereichert. Christoph Müller verstarb 2024 in Berlin im Alter von 86 Jahren. Die Ausstellung versteht sich als eine Würdigung seines kunstfördernden Wirkens, als Zeichen des Dankes und als Einladung, die Freude an der Kunst zu teilen – ein Gedanke, der ihn stets antrieb. Eine Sonderausstellung des Kupferstichkabinetts in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin (Bild: Daniël Dupré, Auf dem Weg von Tivoli nach Vicovaro, 1793, Feder und Pinsel in Braun über Vorzeichnung mit Bleistift Foto: Christoph Müller Stiftung / Kilian Beutel)

Ausstellungen

| Ausstellung

32. Ausstellung Historischer Instrumentenbau

Wiener Konzerthaus

Seit der ersten Ausgabe unseres Festivals der Alten Musik stellt das internationale Treffen zahlreicher Hersteller:innen von Nachbauten historischer Instrumente im Wiener Konzerthaus ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern, Sammler:innen, Musiker:innen und Schaulustige aller Art dar. Hier kann man Angehörige einer ungewöhnlichen Zunft in ihrer Werkstatt beobachten, ein breites Spektrum an blasenden, streichenden und/oder zupfenden Instrumenten ausprobieren und kaufen oder sich einfach ganz entspannt von Station zu Station treiben lassen. Seit einigen Jahren ergänzen zudem Führungen für Kinder und Erwachsene das Angebot.

Ausstellungen

| Ausstellung

Schau der LETTER Stiftung Köln

Wiener Konzerthaus

Ausstellung vom 17. – 25.01. im Rahmen des Resonanzen-Festivals zu den Konzerthaus-Öffnungszeiten: täglich eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Programm: »Ce sont les femmes?« Skulpturen und Druckgraphiken von Max Klinger und Zeitgenossen

Ausstellungen

| Ausstellung

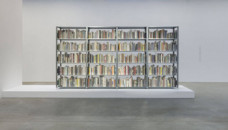

Saâdane Afif: Five Preludes

Staatliche Museen zu Berlin

Der Hamburger Bahnhof präsentiert die erste institutionelle Einzelausstellung von Saâdane Afif in Berlin. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Werk des seit 2003 in der Stadt lebenden, interdisziplinär arbeitenden Künstlers und zeigt unter anderem das vielteilige Werk „The Fountain Archives“. Das künstlerische Archivprojekt, widmet sich einem der prominentesten Kapitel der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts: dem legendären Readymade „Fountain“ von Marcel Duchamp aus dem Jahr 1917. Afifs Rauminstallation kam 2023 als großzügige Schenkung von Paul Maenz an das Museum. Die Ausstellung zeigt es mit weiteren Werken, die tiefgründig und mit feinem Humor die Institution des Kunstmuseums und das Prinzip der Autor*innenschaft hinterfragen. Sâadane Afifs Installationen, Objekte, Konzerte und Performances greifen Werke oder Ereignisse aus Kunstgeschichte, Musik und Poesie auf. Das Langzeitprojekt „The Fountain Archives“ begann 2008 mit dem Sammeln von Magazinen, Katalogen und Büchern und endete 2022 mit der Publikation eines Index zu Marcel Duchamps (1887-1968) berühmten Readymade eines Urinals, das 1917 eine Debatte darüber, was Kunst ist, auslöste. Teil der Rauminstallation aus Bücherregalen sind 25 vom „Fountain-Projekt“ inspirierte Songtexte von befreundeten Künstler*innen, Musiker*innen und Autor*innen. Die Ausstellung zeigt auch das 2010 entstandene Werk „L’Humour noir“ über Fragen zur Rezeption der Avantgarden und ihrer Überlieferung im Museum. Zu sehen sind zudem die neuen Werke „The Old“, bezugnehmend auf die Werkserie „The New“ von Jeff Koons aus den 1980er-Jahren, sowie „Live“, eine fortlaufende Poster-Präsentation von Berliner Kulturveranstaltungen während der Ausstellung. Saȃdane Afif (geb. 1970 in Vendôme, Frankreich) lebt in Berlin. Er stellte bei Documenta 12 (2007), 8. Berlin Biennale (2014), 56. Biennale von Venedig (2015) aus und erhielt 2009 den Prix Marcel Duchamp. Er hatte Einzelausstellungen uner anderem Centre Pompidou in Paris (2010), Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main (2012) und Kunsthalle Wien (2018). Afif nahm 2016 am Ausstellungsprojekt „Scores“ im Hamburger Bahnhof teil und war 2022 künstlerischer Leiter der Bergen Assembly in Norwegen. Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Ausgabe der Katalogreihe des Hamburger Bahnhofs, herausgegeben von Silvana Editoriale Milano. Die Ausstellung wird kuratiert von Gabriele Knapstein, Sammlungsleiterin und stellvertretende Direktorin Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart. Die Ausstellung wird unterstützt durch Hamburger Bahnhof International Companions e. V., Daniel Schmidt Eine Sonderausstellung der Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin (Bild: Saâdane Afif, The Fountain Archives (Bookshelves), 2022 © Saâdane Afif / Mehdi Chouakri)

Ausstellungen

| Ausstellung

Haus Lemke - Die Möbel von Mies van der Rohe und Lilly Reich

Staatliche Museen zu Berlin

Mit der erstmals vollständigen Präsentation der Möbel aus Haus Lemke in Berlin zeigt das Kunstgewerbemuseum eine der umfangreichsten original erhaltenen Innenausstattungen aus dem Werk von Ludwig Mies van der Rohe. Die Möblierung von Haus Lemke orientiert sich klar an der von Mies van der Rohe und Lilly Reich seit Mitte der 1920er-Jahre entwickelten Gestaltung. Furnierte Holzmöbel waren ungeachtet der spektakulär modernen Stahlrohrmöbel unverändert die Grundlage der Wohnungseinrichtung. Im Stil des anspruchsvollen Innenausbaus ihrer Zeit kombinieren sie die in streng geometrischen Formen und Raumproportionen gebundene Materialästhetik edlen Holzes mit nicht minder aufwendiger Verarbeitung von Stein-, Glas- und Metalloberflächen. Haus Lemke: Das „Mies van der Rohe Haus“ in Berlin-Lichtenberg In den Jahren 1932/33 erbaut, ist Haus Lemke heute als „Mies van der Rohe Haus“ bekannt. Am Obersee in Alt-Hohenschönhausen (Bezirk Lichtenberg) gelegen, überrascht der auf einem Seegrundstück mit weitläufigem Garten konzipierte Bau mit seinen zurückhaltenden Dimensionen. Die Ausstattung von Haus Lemke mit Möbeln nach Entwürfen aus dem Büro Mies van der Rohe erfolgte lange nach der Bauübergabe im April 1933. Mies legte in dieser Zeit erste Pläne für die Einrichtung des Arbeitszimmers vor, die jedoch nicht umgesetzt wurden. Vermutlich wurde die Planung 1934 mit Lilly Reich fortgesetzt und auch ehemalige Mitarbeiter wie Friedrich Hirz hinzugezogen. Das Arbeits- und das Schlafzimmer wurden vollständig nach den neuen Entwürfen ausgestattet, während man im Wohnzimmer bereits vorhandene Möbel nutzte. Nach Martha Lemkes Erinnerung war die Einrichtung erst 1937 abgeschlossen. Sie wurde im selben Jahr in der Deutschen Bauzeitung vorgestellt mit einer Fotografie von Max Krajewsky, der damals eine Serie von Innenraumaufnahmen des Gebäudes angefertigt hatte. Mit Kriegsende und der Vertreibung der Eigentümer begann 1945 die wechselvolle Nutzung des Hauses unter anderem als Autowerkstatt und Lager. Sie führte bis 1989 zu tiefgreifenden Um- und Rückbauten und zur Veränderung des gesamten Ensembles von Haus und Garten. 1977 vom Magistrat von Ost-Berlin unter Denkmalschutz gestellt, gelangte das Gebäude mit der politischen Wende 1990 in die kommunale Trägerschaft des Bezirks, heute Berlin-Lichtenberg. Das Haus wurde öffentlich zugänglich und erhielt mit der Umbenennung in „Mies van der Rohe Haus“ eine zeitgemäße Nutzung als kommunale Galerie. Von 2000 bis 2002 schließlich erfolgte eine denkmalpflegerische Grundsanierung. Die Restaurierung und Konservierung der Möbel wurde ermöglicht durch die großzügige Förderung des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder und der Julius-Lessing-Gesellschaft e. V., Freundeskreis des Kunstgewerbemuseums. Eine Sonderpräsentation des Kunstgewerbemuseums – Staatliche Museen zu Berlin (Bild: Haus Lemke, Arbeitszimmer mit Innenausstattung. Entwurf Mies van der Rohe und Lilly Reich (?), 1934/35, Blick vom Schlafzimmer © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum / Max Krajewsky)

Ausstellungen

| Ausstellung

Tausend Pinsel, ein Stil!

Tausend Pinsel, ein Stil!

Das Haus Kano und Malerei als Familiengeschäft

Staatliche Museen zu Berlin

Kano – für fast vierhundert Jahre zwischen den 1480ern und 1880ern steht dieser Familienname in Japan durch einen kohärenten, wiedererkennbaren Stil als Marke für Bilder der Macht. Organisiert als familienähnlicher Verbund von Werkstätten unter der Leitung eines männlichen Oberhaupts, kann das Netzwerk der Kano ab dem 17. Jahrhundert jederzeit eine Vielzahl von Malern mobilisieren, die selbst umfangreichste Großprojekte wie etwa die Ausmalung schlossartiger Residenzen arbeitsteilig organisieren und in kürzester Zeit realisieren. Die Möglichkeit, begabte Schüler durch Adoption und häufig Verheiratung mit weiblichen Familienangehörigen in das Haus Kano aufzunehmen, sichert dessen Kontinuität und sorgt regelmäßig für neue Talente. Erst der Niedergang der Militäraristokratie im 19. Jahrhundert leitete auch das Ende der Kano ein. Diese Wechselpräsentation zeigt eine Auswahl von Malerei der Kano aus der Sammlung des Museums für Asiatische Kunst. „Tausend Pinsel, ein Stil! Das Haus Kano und Malerei als Familiengeschäft“ ist eine Wechselpräsentation des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin im Humboldt Forum, Raum 318, „Kunst aus Japan“. (Bild: Siegel des Kano Motonobu (1476-1559), In der Stille Angeln, Detail. Hängerolle, Tusche und leichte Farbe auf Papier. © Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst / Jürgen Liepe)

Ausstellungen

| Ausstellung

Alles unter dem Himmel.

Alles unter dem Himmel.

Harmonie in der Familie und im Staat

Staatliche Museen zu Berlin

Wie tief greift der Staat in das private Leben ein? Im Fokus der Ausstellung steht das Spannungsverhältnis von Familie und Staat im 20. Jahrhundert in China und Korea – zwischen Ideologie, Fürsorge und Kontrolle. Gezeigt werden Fotografien des chinesischen Künstlers He Chongyue, die historische Propagandaparolen zur Ein-Kind-Politik in ländlichen Regionen sichtbar machen, neben eindrücklichen Positionen zur Adoptions- und Geschlechterpolitik in Süd- und Nordkorea aus der eigenen Sammlung. Ein zentrales Werk ist „Family“ von Mao Tongqiang. Die fotografische Serie veranschaulicht paradigmatisch den Wandel chinesischer Familienstrukturen: von der Produktionsgemeinschaft vergangener Zeiten hin zu konsumorientierten, mobilen und oft kleineren Haushalten. Jane Jin Kaisens poetisch-politische Videoarbeit „The Woman, The Orphan, and The Tiger“ thematisiert transgenerationale Traumata koreanischer Frauen zwischen Kolonialherrschaft, Militärgewalt und transnationaler Adoption. Ein verwandtes Thema verhandelt Mirae kate-hers Rhee in der eigens für die Ausstellung entwickelten Arbeit „K-Orphan Style“, in der sie autoethnografisch ihre eigene Adoption aus Südkorea in die USA reflektiert. Drucke von Siren Eun Young Jung hinterfragen tradierte Geschlechterrollen und eröffnen queere Perspektiven auf Erinnerung, Zugehörigkeit und Identität. Die Ausstellung wird kuratiert von Maria Sobotka, Kuratorin, Korea Sammlungen und Lu Tian, wissenschaftliche Museumsassistentin in Fortbildung, Museum für Asiatische Kunst Die Ausstellung findet im Rahmen des Clusters „Beziehungsweise Familie“ im Humboldt Forum statt. Eine Sonderausstellung des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin (Bild: He Chongyue, A Billion To One, 2007, Privatsammlung Zhang, Berlin Foto: Tzulia Angos)

Ausstellungen

| Ausstellung

An das wir uns festhalten

Staatliche Museen zu Berlin

Die Ausstellung versammelt elf künstlerische Positionen, die sich mit Familie und Verbundenheit auseinandersetzen. Der Titel verweist dabei auf die Realität queerer und migrantischer Erfahrungen. Beziehung entsteht oftmals dort, wo es weder soziale Strukturen noch politische Absicherung für ein stabiles Fundament gibt. Fotografien, Videos und Installationen zeigen, wie vielfältig und widersprüchlich über Generationen, Grenzen und jenseits klassischer Familienbilder gelebt wird. Sie machen erfahrbar, dass Familie nicht festgeschrieben ist, sondern immer wieder neu verhandelt wird. Teilnehmende Künstler*innen: Mit Arbeiten von George Demir, Sunil Gupta, Rana Nazzal Hamadeh, Nhu Xuan Hua, Iden Sungyoung Kim, Jaewon Kim, Cheryl Mukherji, Su-Ran Sichling, Leonard Suryajaya, Sarnt Utamachote und Vuth Lyno Die Ausstellung wurde kuratiert von Minh Duc Pham und Hai Nam Nguyen. Die Ausstellung findet im Rahmen des Clusters „Beziehungsweise Familie“ im Humboldt Forum statt. Eine Sonderausstellung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin (Bidl: Leonard Suryajaya, Mom's Heaven, Detail, 2025 © Leonard Suryajaya)

Ausstellungen

| Ausstellung

Sich verwandt machen

Staatliche Museen zu Berlin

Die Ausstellung versammelt Positionen von Künstlerinnen aus Kanada, Südkorea, Nigeria, Ghana, Myanmar, Deutschland, Estland, Usbekistan und den USA. Ihre unterschiedlichen Praktiken verbinden sich in dem Verständnis, dass wir alle in ein dynamisches Netz von Beziehungen eingewoben sind: mit anderen Menschen, Tieren, Pflanzen, Geistwesen, dem Kosmos – aber auch mit unserem Bürostuhl. Diese Weltsicht ist verknüpft mit Kritik an (kolonialen) Gewalt- und Ausbeutungsregimen sowie Staatsideologien, die Beziehungsvielfalt auf Kleinfamilienmodelle und starre Formen von Zugehörigkeit reduzieren wollen. Dem Verlust von Verbindungen, Artenvielfalt, Sprachen, Ästhetiken und Wissen setzen die Künstlerinnen Widerständigkeit und das Erforschen an den Rand gedrängter Wissens- und Beziehungsformen entgegen. Zentral sind vier Themen: Zugehörigkeit und Gemeinschaft, Verflechtungen zwischen menschlichen und nicht menschlichen Kollektiven, Wiederbelebung und Weitergabe entwerteter Wissenskulturen sowie Fragen nach kulturellem Gedächtnis und intergenerationalem Austausch. Die transkulturelle Vielfalt der künstlerischen Ansätze macht den Ausstellungsraum zum Pluriversum und lädt ein, eigene Verbindungen zu spinnen. Teilnehmende Künstlerinnen: Catherine Blackburn, Aziza Kadyri, Mae-ling Lokko, Meryl McMaster, Caroline Monnet, Katja Novitskova, Soe Yu Nwe, Odun Orimolade, Judith Raum, Cara Romero, Zina Saro-Wiwa, Haegue Yang Die Ausstellung wird kuratiert von Kerstin Pinther, Kuratorin für Moderne und Zeitgenössische Kunst im Globalen Kontext, und Ute Marxreiter, Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Bildung und Vermittlung, Ethnologisches Museum und Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Die Ausstellung findet im Rahmen des Clusters „Beziehungsweise Familie“ im Humboldt Forum statt. Eine Sonderausstellung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin (Bild: Meryl McMaster, Time's Gravity, Detail © Meryl McMaster, Courtesy of the artist, Stephen Bulger Gallery and Pierre-François Ouellette art contemporain)

Ausstellungen

| Ausstellung

Zurück in Berlin

Staatliche Museen zu Berlin

Eine durch den Kaiser Friedrich Museumsverein erworbene Büste der Maria lactans bildet das Herzstück einer neuen Kabinettsausstellung im Bode-Museum. Das Werk, das einst Teil der berühmten Berliner Sammlung von Benoit Oppenheim war, kehrt nach einer langen Reise zurück. Im Zentrum der Kabinettausstellung "Zurück in Berlin. Eine Marienbüste und die Sammlung Benoit Oppenheim" steht eine neu erworbene Büste der Maria lactans aus dem frühen 16. Jahrhundert. Das Werk zählt zu den feinsten oberschwäbischen Skulpturen des ausgehenden Mittelalters und gehörte einst zur bedeutenden Sammlung des Berliner Bankiers Benoit Oppenheim, deren Meisterwerke heute größtenteils im Bode-Museum bewahrt werden. Oppenheim (1842–1931) hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine außergewöhnlich qualitätsvolle Sammlung mittelalterlicher Skulpturen aufgebaut, die er in seiner Villa im Tiergarten präsentierte und in zwei prächtigen Katalogen dokumentierte. Ab 1920 jedoch begann er, die Werke wieder zu veräußern – sehr zum Bedauern Wilhelm von Bodes, der auf Schenkungen an die Berliner Museen gehofft hatte. Die Ausstellung würdigt erstmals diese besondere Sammlerpersönlichkeit. Die Maria lactans selbst blickt auf eine bewegte Provenienz zurück. 1907 noch bei Oppenheim nachweisbar, gelangte sie 1928 in die Sammlung des jüdischen Bankiers Jakob Goldschmidt, dessen Kunstbesitz 1936 aufgrund nationalsozialistischer Verfolgung versteigert wurde. Die Büste wurde damals vom Kunsthändler Johannes Hinrichsen erworben und im selben Jahr von den Staatlichen Museen zu Berlin angekauft. Nach der 2023 erfolgten Restitution an die Erben Goldschmidts konnte der Kaiser Friedrich Museumsverein das Werk – unterstützt von der Friede Springer Stiftung und der Kulturstiftung der Länder – 2025 zurückerwerben. Als Reliquiar konzipiert, birgt die von Maria präsentierte Kugel ein Fach, das einst mit Bergkristall verschlossen war. Vermutlich enthielt es, im Kontext der innigen Darstellung des stillenden Jesuskindes, eine Marienmilchreliquie – eine im späten Mittelalter viel verehrte Pilgergabe aus der Milchgrotte von Bethlehem. Die Büste wird nun zusammen mit weiteren aus der Sammlung Oppenheim stammenden Spitzenwerken des nördlichen Spätmittelalters im Bode-Museum gezeigt und nach Abschluss der Sonderausstellung in dessen Dauerausstellung übergehen. (Bild: Geburt der Maria, Meister von Joachim und Anna (Nord-Brabant, Breda?), um 1460, Eichenholz, H. 46 cm, B. 26 cm, T. 13 cm, Skulpturensammlung, Inv. 8333 (Detail) © Staatliche Museen zu Berlin, Skulpturensammlung / Antje Voigt)

Ausstellungen

| Installation

TUNE Installation. Beni Brachtel. ATTACK DECAY SUSTAIN

Haus der Kunst

ATTACK DECAY SUSTAIN ist eine neue mehrkanalige Audioinstallation des Musikers und Komponisten Beni Brachtel, die für das TUNE-Sound-Programm im Terrassensaal in Auftrag gegeben wurde. Sie wird ab dem 12.12.25 für sechs Monate installiert sein. Am 12. & 13.9.25 präsentiert der Künstler im Rahmen von TUNE eine Live-Adaption der Klanginstallation an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, deren Performances einander ergänzen. Das Werk wird von der Cellogruppe der Münchner Symphoniker interpretiert und setzt Brachtels Zusammenarbeit mit diesem Ensemble fort. Sie begann 2024, als er für Ersan Mondtags Beitrag zum Deutschen Pavillon auf der Biennale di Venezia 2024 seine Orchestersuite Monument eines unbekannten Menschen komponierte und mit dem Ensemble aufnahm.

Ausstellungen

| Ausstellung

Judith Fegerl: calorie

OK Linz

Die Künstlerin Judith Fegerl (*1977 Wien) widmet sich in ihrer Linzer Schau calorie dem Themenkomplex Wärme, indem sie Technik, Material und feministischen Diskurs verbindet. Als Prozess des Austauschs und der Bewegung durchdringt das Konzept der Wärme private, gesellschaftliche und politische Räume gleichermaßen mit der Frage nach der richtigen Temperatur für die Lebens- und Funktionsbedingungen von lebendiger und technischer Umwelt. In diesem Sinne bezeichnet der Ausstellungstitel calorie die historische Maßeinheit von Energie, definiert durch die Erwärmung von einem Gramm Wasser um ein Grad Celsius. Aktuell steht die Kalorie im Zeichen der menschlichen Konsumation und dient häufig als Mess-, Macht- und Kontrollinstrument zur Formung des Körpers. Schöpferisches und zerstörerisches Potential der Wärme bestimmen die zentralen Diskurse der Gegenwart – von der globalen Erwärmung über technologische Fragen der Energieproduktion, bis hin zur Wärme als Modus des sozialen Zusammenlebens und Gegenpol zur „bürgerlichen Kälte“. Wärme fließt – immer vom wärmeren Körper zum kälteren. Sie ist für das menschliche Auge unsichtbar, erschließt sich über sensorische, körperliche Wahrnehmung. Als Thema, Medium und Material spielen Wärme und Energietransfer im OEuvre Fegerls seit jeher eine zentrale Rolle. Die Ausstellung im OK lässt Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden in neuen räumlichen und konzeptuellen Zusammenhängen sowie Erweiterungen erscheinen. In aktuellen, für das Linzer OK konzipierten Arbeiten, reflektiert die Künstlerin die zeitgenössische Relevanz thermischer Faktoren und lässt diese auf unterschiedlichen Ebenen wahrnehmbar werden. Darüber hinaus wird der Körper des Museums selbst zum Akteur in Fegerls künstlerischer Erforschung des Thermischen und dessen raumübergreifender, transformativen Kraft. Kuratiert von Susanne Watzenboeck Fr, 30.01.26, 18:00: Undirty Dancing Wir bringen Klima- und Geschlechtergerechtigkeit auf die Tanzfläche! Bewegung & Haltung – in Kooperation mit dem Verein Südwind OÖ.

Ausstellungen

| Ausstellung

Christian Marclay. The Clock

Staatliche Museen zu Berlin

„The Clock“ von Christian Marclay ist eine 24-stündige Videoarbeit, die durch ein Jahrhundert der Filmgeschichte führt. Seit seiner Premiere in London im Jahr 2010 und dem Gewinn des Goldenen Löwen bei der 54. Biennale von Venedig im Jahr 2011 hat es weltweit große Aufmerksamkeit erregt und wurde in bedeutenden Museen wie dem MoMA in New York, der Tate in London, in Yokohama, im Centre Pompidou in Paris und dem MCA in Sydney gezeigt. Nun kommt es erstmals nach Berlin. „The Clock“ ist eine Zusammenstellung tausender zeitbezogener Filmmomente aus Film und Fernsehen, in denen Uhren oder Zeitmesser vorkommen. Nach jahrelanger akribischer Recherche und Bearbeitung hat Christian Marclay diese Fragmente zu einem nahtlosen 24-Stunden-Filmerlebnis zusammengefügt. Das Ergebnis ist eine immersive audiovisuelle Reise durch die Filmgeschichte – und zugleich eine funktionierende Uhr: Die Installation ist exakt mit der Ortszeit von Berlin synchronisiert und lässt so die Grenze zwischen filmischer und realer Zeit verschwimmen. Das Werk vereint über einhundert Jahre Filmgeschichte – von ikonischen Thrillern und Western bis hin zu obskuren Science-Fiction-Filmen – und lässt Zeit in unzählige Richtungen gleichzeitig zerfließen. „The Clock“ ist weder schlecht noch gut, sondern vollendet, vielleicht der beste Film, den man je gesehen hat, erklärte Zadie Smith in der New York Review of Books. In einem eigens erbauten Kino innerhalb der Mies-Glashalle ist „The Clock“ täglich während der regulären Öffnungszeiten zu sehen, von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr. An ausgewählten Wochenendabenden haben Besucher*innen zusätzlich die Gelegenheit, das vollständige 24-Stunden-Werk zu erleben. 24 Stunden lang buchstäblich auf die Uhr zu schauen, mag wie eine Folter klingen. Aber „The Clock“ macht auf seltsame Weise süchtig, und die Besucher bleiben oft viel länger, als sie beabsichtigt hatten. Man kann die Zeit nicht aus den Augen verlieren, und doch läuft sie einem irgendwie davon. schrieb Holly Williams in der New York Times am 9. Oktober 2018 Christian Marclay (geboren 1955), wuchs in der Schweiz auf und lebt und arbeitet heute in London. Seit über 40 Jahren beschäftigt er sich mit der Verschmelzung von bildender Kunst und Musik. Dabei verwandelt er Klang und Musik in sichtbare, physische Formen durch Performance, Collage, Skulptur, Installation, Fotografie und Video. Zwei 24-Stunden-Screenings von „The Clock“ während der Laufzeit Die Neue Nationalgalerie lädt ein zu zwei besonderen Vorführungen von Christian Marclays „The Clock“ (2010), einer 24-Stunden-Montage aus Tausenden von Film- und Fernsehclips, in denen Uhren und andere Bezüge zur Zeit dargestellt sind. Damit bieten sich seltene Gelegenheiten, Marclays filmisches Meisterwerk in seiner epischen Gesamtheit zu sehen. Kuratorisches Team Die Ausstellung wird kuratiert von Klaus Biesenbach und Lisa Botti. Die Ausstellung wird ermöglicht durch die FREUNDE der Nationalgalerie. Eine Sonderausstellung der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin (Bild: Christian Marclay, The Clock, 2010, Single-channel video installation, duration: 24 hours © Christian Marclay. Photo © White Cube (Ben Westoby))

Ausstellungen

| Ausstellung